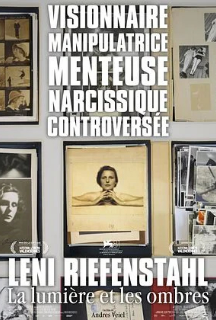

Manipulatrice, narcissique, visionnaire… voilà quelques-uns des termes dont on a volontiers affublé la réalisatrice et photographe allemande Leni Riefenstahl (1902-2003). Plus de vingt ans après sa mort, cette figure énigmatique continue de fasciner, notamment à cause des relations ambiguës qu’elle entretenait avec le régime nazi. Quelles étaient les convictions véritables de cette femme qui, de l’avènement du IIIe Reich au xxie siècle naissant, se tint derrière une caméra jugée propagandiste ?

Si elle nia toute adhésion à l’idéologie nazie, justifiant la création de son œuvre au nom de l’art même, Andres Veiel, dans son documentaire Leni Riefenstahl. La lumière et les ombres, démontre le contraire. Confrontant sa biographie officielle aux archives soigneusement conservées de Leni Riefenstahl, le réalisateur allemand lève ainsi le voile sur les parts d’ombre de celle qui fut surnommée « la cinéaste d’Hitler ».

Le Triomphe de la volonté : le film qui dit tout

Manifestement, le film d’Andres Veiel n’a pas cherché à savoir quelle cinéaste fut Leni Riefenstahl, sans doute parce que tout le monde sait déjà qu’elle fut une documentariste douée, réalisatrice d’œuvres de propagande remarquables, en particulier Le Triomphe de la volonté (1935)1 et Olympia (1938), célébrant les Jeux olympiques de Berlin en 1936. On ne trouvera donc pas dans Leni Riefenstahl. La lumière et les ombres2 une présentation documentée du savoir-faire de la réalisatrice, et c’est bien dommage, car, en se concentrant uniquement sur le portrait d’une femme qui servit le nazisme (servilité solidement documentée depuis longtemps), Andres Veiel en a oublié le principal : l’œuvre elle-même, qui suffit à trancher la question du rapport de la réalisatrice avec cette idéologie. En effet, plutôt que de passer en revue – c’est là toute la trame de son film – les interviews mensongères et innombrables de Leni Riefenstahl, il suffit de (re)voir Le Triomphe de la volonté3 pour trouver la réponse à la question du « nazisme » de la réalisatrice.

La promotion du culte hitlérien

Pour Leni Riefenstahl, certes, cette œuvre n’aurait pas été un film de propagande4 : « C’est [s’est-elle toujours obstinée à dire] un film-vérité. Il reflète la vérité de ce qui était, alors, en 1934, l’histoire. C’est donc un document. Pas un film de propagande. » En réalité, c’est un monument de fanatisme pronazi : un peu moins de deux heures de hurlements ou de discours aboyés, une fastidieuse succession de parades (du Service du travail du Reich, des SA, des SS, de l’Armée, etc.), de chants nazis (dont le fameux Horst-Wessel-Lied) et d’hymnes militaires ; partout et tout le temps, on n’y voit que des bras droits tendus et des visages exaltés.

Au centre de l’attention du peuple allemand ainsi hystérisé se trouve le Führer, Adolf Hitler, auquel tout le monde semble prêter allégeance comme au sauveur de l’Allemagne : il discourt et vocifère pendant près d’un tiers du film ! Il est présenté par la réalisatrice comme l’idole de la jeunesse et comme le symbole de l’unité retrouvée de la nation dans le nouvel État en construction (« Ein Volk, ein Reich, ein Führer »). Cette passion prend l’aspect d’une véritable religion (au sens étymologique en latin de « rassembler de nouveau ») à caractère supranaturel. À peine débarqué d’avion dans la vieille ville impériale de Nuremberg qu’il traverse en voiture, Hitler étend son bras droit, dès le début du film, sur la foule comme un nouveau sauveur christique : Christian Delage a souligné la « position charismatique du Führer, toujours saisi [par Leni Riefenstahl] en contre-plongée, lui seul pouvant irradier la foule strictement alignée et soumise à sa main tendue5. » Des analystes français de l’époque, futurs collaborateurs ou sympathisants, ne s’y étaient pas trompés : selon Maurice Bardèche et Robert Brasillach, « Le Triomphe de la volonté (…) restera comme le témoignage des fêtes du régime. Les historiens le consulteront et peut-être sera-t-il l’instrument essentiel de la religion et de la légende hitlérienne après la mort du Führer6 » ; pour Lucien Rebatet (alias François Vinneuil), il s’agit d’« un film où le Troisième Reich révèle son âme7 ».

En effet, Le Triomphe de la volonté (dont le titre a été choisi par Hitler) « fut délibérément conçu pour servir le culte du Führer8 », après les graves événements survenus à l’été 1934 (la « Nuit des longs couteaux », l’élimination de Ernst Röhm puis la mort du Président Hindenburg). Il s’agissait de montrer la force d’une « Nouvelle Allemagne » se préparant à absorber la Sarre lors du plébiscite de 1935 (d’où les multiples références dans le film à cette région convoitée par les nazis), à la veille de son réarmement officiel (qu’Hitler décidera unilatéralement – sans réaction des Alliés – la même année à venir), tout en prétendant vouloir seulement rechercher la paix (Rudolf Hess rugit en s’adressant à Hitler : « Vous êtes le garant de la paix ! »). Le thème du racisme et de l’antisémitisme transparaît dans Le Triomphe de la volonté (conçu la même année que les lois de Nuremberg) quand Julius Streicher, l’éditeur du sinistre Der Stürmer, lors des discours de dignitaires nazis dans la Luitpold Hall9 insiste sur la nécessité d’une « race pure ».

Disposant de moyens humains et techniques considérables (fournis par Hitler), Leni Riefenstahl a dans ce film réellement innové : cadrages spectaculaires obtenus en suspendant des caméras à des mâts et même en utilisant un dirigeable ; creusement d’une fosse circulaire autour de l’endroit où s’exprimerait Hitler, avec des rails afin qu’il soit filmé en mouvement tournant en contre-plongée (la grande idée étant d’insuffler partout du mouvement dans ce qui risquait de paraître autrement statique et ennuyeux) ; opérateurs mobiles accompagnant les défilés dans les rues de Nuremberg, devant ou derrière des blocs de masses humaines géométriques parfaitement alignés. Les symboles nazis envahissent l’écran, en premier lieu la croix gammée.

Dans son film, Leni Riefenstahl a ainsi porté à sa perfection la scénarisation d’une dictature ou d’un totalitarisme :

La masse est filmée en plongée, compacte (…). Hitler est filmé en contre-plongée, seul, officiant près des nuages (…). Se matérialisent ainsi les deux plans fondamentaux du film de propagande : le culte de la personnalité = contre-plongée = Hitler ; la servitude = plongée = la masse. Le film organise la dualité sur laquelle est fondée tout pouvoir absolu : l’unicité de ce pouvoir face à la masse soumise et ordonnée10.

Leni Riefenstahl sut construire pour la postérité l’image du national-socialisme en l’esthétisant : Le Triomphe de la volonté est pour cette raison le document implacable, la principale et irréfutable pièce à charge contre la réalisatrice et sa proximité avec le nazisme.

Une « vérité » orientée

On est donc très loin ici d’un « film-vérité », même si certains aspects, qui peuvent surprendre aujourd’hui, reflètent bien l’étrange réalité de 1934. Par exemple, il y eut effectivement des jeunes enthousiastes : dans un remarquable documentaire de 2020 intitulé Le Dernier Témoignage, Luke Holland avait montré, en interrogeant de vieux Allemands qui avaient connu cette époque, qu’un certain nombre d’entre eux avaient eu alors le sentiment de vivre, avec l’apparence d’un retour progressif à la prospérité, une période de liberté et de joie dans les organisations de jeunesse où l’on pouvait se retrouver entre amis, faire du sport, tout en portant l’uniforme. Ce que Le Triomphe de la volonté cache, cependant, en montrant un congrès propre et des masses incroyables rangées, c’est le cloaque, l’épouvantable désordre et la saleté qui régnaient dans les lieux d’hébergement, dont la presse de l’époque fait témoignage11.

Malheureusement, Andres Veiel n’a pas cherché à analyser « l’art hypnotique et trompeur12 » de Leni Riefenstahl, créatrice d’une grammaire filmique qu’elle réutilisera pour montrer deux ans plus tard « l’éblouissante modernité, l’efficacité (…) du IIIe Reich13 » lors des Jeux olympiques de Berlin14.

Fanatique ou opportuniste ?

Pour cerner quel fut réellement l’engagement pronazi de Leni Riefenstahl, au regard de ce nous apprend sur elle Le Triomphe de la volonté, tout le reste est de moindre intérêt (interviews, photographies, etc.15 : ce sur quoi malheureusement s’appuie surtout Andres Veiel). Son documentaire lance cependant plusieurs pistes intéressantes pour expliquer la collaboration de la réalisatrice avec le nouveau régime. D’abord, son ambition démesurée et un opportunisme joint à une absence totale de sens moral. En cela, elle se rapproche d’un autre grand criminel du IIIe Reich, miraculeusement épargné lors des procès de Nuremberg : Albert Speer, seulement condamné à vingt ans de détention et libéré en 1966 (alors qu’il avait été ministre de l’Armement et de la Production de guerre du Reich à partir de 1942 et responsable de la mort de centaines de milliers de déportés, astreints au travail forcé dans des conditions inhumaines). Il devint un temps une « star » des médias, majoritairement anglo-saxons (le type même du « bon nazi », l’intellectuel égaré en politique), après la publication en 1969 de ses Mémoires mensongers intitulés Au cœur du Troisième Reich, et servit de caution à des millions d’Allemands pour justifier leur propre soumission à Hitler.

Le documentaire d’Andres Veiel lance plusieurs pistes intéressantes pour expliquer la collaboration de la réalisatrice avec le nouveau régime : son ambition démesurée et un opportunisme joint à une absence totale de sens moral.

L’ayant rencontré pour la première fois en 1933, Leni Riefenstahl en disait grand bien ; c’était – comme elle-même, faut-il comprendre – une forte personnalité : « Nous étions assez semblables : une volonté de fer, idéalistes, prêts à faire des sacrifices et sans compromis. » Tous deux reprirent contact entre 1969 et la mort de Speer en 1981, pour parler à l’occasion du tarif de leurs prestations audiovisuelles respectives, Leni Riefenstahl n’hésitant apparemment pas à demander, et à obtenir, plus que son acolyte ; peu pouvait en importer à Speer, qui, grâce à ses Mémoires, était devenu millionnaire…

Un attachement dérangeant

Une autre explication de la collaboration de la réalisatrice à l’œuvre du IIIe Reich réside dans la fascination qu’Hitler a manifestement exercée sur elle – la réciproque était d’ailleurs vraie, le Führer admirant en elle l’artiste qu’il croyait être aussi. Dans un texte souvent cité, elle décrit comment elle aurait « découvert » l’orateur lors d’un meeting à Berlin en 1932… ce qui est faux : elle avait lu Mein Kampf bien avant, et avec passion, et ne pouvait évidemment plus ignorer alors qui étaient les nazis. La description de cette « rencontre » prend la dimension d’une expérience presque sexuelle (qui la dédouane, et la transforme en victime d’une étrange maladie contagieuse)16.

Après son triomphe à Berlin lors de la première d’Olympia, quand de passage à Venise elle y découvrit un télégramme du Führer assorti d’un bouquet de fleurs pour lui souhaiter son anniversaire, elle lui répondit par un courrier (reproduit dans le film d’Andres Veiel) où elle explosait de bonheur et de reconnaissance. Le film montre également la célèbre photographie de la chaleureuse poignée de mains échangée entre les deux complices.

C’est en 1944 qu’elle aurait vu le dictateur pour la dernière fois. Elle se remémorait, vingt ans après, avec une émotion difficilement dissimulée, comment elle et son mari de l’époque apprirent sa disparition :

Nous avons appris par la radio qu’Hitler s’était… était mort. J’ai vu toute ma vie défiler. J’ai repensé à mes souvenirs de cet homme et que c’était fini. J’étais effondrée (zerstört).

Dissocier l’œuvre de l’artiste ?

Leni Riefenstahl prétendait être « inexpérimentée » en politique : « La politique, affirmait-elle, est le contraire de ce qui m’a animée durant toute ma vie [c’est-à-dire l’art]17. » C’était à la croire une telle passion, vécue avec une telle intensité « qu’il n’y avait aucune place pour s’intéresser au monde réel » (et en un sens, effectivement, son égocentrisme l’empêchait de voir autre chose qu’elle-même). Mais quand on lui demande si elle a réalisé Le Triomphe de la volonté pour Hitler, elle ment en donnant la réponse suivante :

Je ne dirais pas cela. Si Roosevelt m’avait donné l’ordre de réaliser un film sur les avions, j’aurais fait de mon mieux. Si Churchill m’avait demandé de faire un film sur la Navy, je l’aurais fait aussi. De même si Staline m’avait demandé de réaliser un film. Dès que j’ai des caméras en mains, je ne vois que le travail18.

De toute évidence (comme en témoigne son Triomphe de la volonté), elle a adhéré aux idéaux nationaux-socialistes, même si elle ne fut sans doute pas une antisémite fanatique mais seulement de circonstance, quand cela servait ses intérêts19. Elle a souhaité la victoire d’Hitler, et milité pour l’Anschluss en avril 193820. Elle s’est enthousiasmée lors de l’entrée des troupes nazies à Paris en juin 194021. Elle s’est également désolée de la défaite et, dans une interview citée par Andres Veiel, elle en évoque même le souvenir avec une amertume terrible : « On a perdu la guerre22 »…

Elle n’eut jamais conscience d’avoir fait la promotion d’un régime mortifère et d’un tyran. Andres Veiel a judicieusement inséré le passage du film de Ray Müller23 durant lequel Leni Riefenstahl, revoyant Le Triomphe de la volonté, jubile devant son propre génie :

On arrive à un passage intéressant : c’est un effet obtenu par la prise de vue sur grue (…). Le résultat est très puissant. Les rangs de drapeaux se recoupent » [et, rayonnante, elle bat la mesure avec ses mains].

Quand la question lui sera posée de nouveau : « Mais l’artiste n’a-t-il pas une certaine responsabilité ? », elle esquivera encore, et comme toujours : « À l’époque24, 90 % de la population était emballés (begeistert) par Hitler », ou « le monde entier admirait Hitler, tous les ambassadeurs faisaient la cour à Hitler, même Churchill disait que l’Allemagne avait de la chance de l’avoir ». Et, de toute façon, conclut-elle : « Je ne pouvais pas savoir ce qui allait arriver. » Lors d’un fameux talk-show diffusé sur une chaîne de télévision allemande le 30 octobre 197625, elle ne se sentira pas gênée d’avouer benoîtement qu’elle n’avait vu alors « que le côté positif du IIIe Reich ».

Olympia ou la gloire avant la ruine

Montrer ce prétendu « côté positif » fut l’objectif déclaré du régime (et donc de Leni Riefenstahl) lors des Jeux olympiques de Berlin en 1936, pour lesquels elle réalisa donc Olympia (1938). Andres Veiel rappelle cependant que l’idéologie raciste n’était jamais loin, même quand le film semblait célébrer un Noir, l’athlète américain Jesse Owens ; dans un entretien réalisé en 1982 la réalisatrice explique qu’alors elle s’était sentie « électrisée » par le sportif : « Je n’avais jamais vu de Noirs avant. Ils étaient bien bâtis et se déplaçaient comme des félins » (dans les années 1960-1970, elle photographiera les Noubas du Soudan du Sud avec la même obsession de la beauté et de la force). Forts et beaux : en portant ainsi la focale sur ces corps, Leni Riefenstahl s’éloignait-elle fondamentalement du credo nazi, le racisme qui célébrait le mythe de l’Aryen blanc ?

Olympia, présenté officiellement à Berlin pour l’anniversaire du Führer le 20 avril 1938, en présence de tout le gratin du IIIe Reich, fut de l’avis même de Leni Riefenstahl le point culminant de sa « carrière », avant que n’éclate la guerre. Elle a déclaré regretter la suite :

Ma vie aurait été plus belle si j’étais morte [alors]. Jusqu’au 1er septembre 1939 mon étoile n’avait fait que grandir26.

Après, ce fut la chute. À la suite d’une expérience météorique comme « correspondante de guerre » lors de l’invasion de la Pologne (où elle assista à un massacre de juifs par la Wehrmacht à Kónskie, le 12 septembre), elle se lança dans le tournage interminable de Tiefland, inspiré d’un des opéras favoris d’Hitler. L’échec de ce film, sorti en salle en 1954, doit amener à s’interroger sur ses vrais talents de cinéaste, quand elle s’essaie à la fiction. Elle connut très brièvement la prison (à Salzbourg), les camps de détention et les procédures dites de dénazification : en l’absence de documents probants (pas encore retrouvés à l’époque), elle fut seulement déclarée en 1949 mitlaüferin (« sympathisante ») du national-socialisme. Incapable de trouver des financements pour de nouveaux projets, elle dut se reconvertir dans la photographie ou dans la plongée sous-marine, retrouvant in fine une notoriété ambiguë27, en partie comme ultime survivante du IIIe Reich.

Une rose pleine d’épines

Le film d’Andres Veiel apporte une véritable plus-value pour comprendre le tempérament de la réalisatrice. Il y souligne l’incroyable énergie de cette femme qui, seule, s’imposa dans le monde machiste de l’Allemagne nazie. C’était une battante, qui fut successivement danseuse, actrice (spécialisée dans les films de montagne28), cinéaste d’abord choyée sous Hitler puis honnie après-guerre, photographe et enfin, du fait de son incroyable longévité, dernier fossile du IIIe Reich.

Une personnalité dévastatrice

Toutefois, son portrait de femme n’est guère flatteur. Sous le vernis d’un sourire avenant, ce fut d’abord une séductrice qui n’hésitait pas, quand il le fallait, à jouer de ses charmes pour obtenir ce qu’elle voulait (à 70 ans passés, elle dégageait toujours une étonnante aura érotique, qui fut l’un des éléments de sa liaison avec Horst Kettner29 même si c’était une beauté froide, au visage dur. Dotée d’une vitalité hors norme, elle apprit ainsi à faire de la plongée sous-marine à la fin de sa vie – devenant la plongeuse licenciée la plus âgée du monde et en même temps la photographe en activité la plus âgée de l’histoire.

Ce fut une ambitieuse sans limites. Ce fut une manipulatrice, capable de se mettre en colère (ou de faire semblant) quand les affaires n’allaient pas dans le sens qu’elle souhaitait, ou de déverser toutes les larmes de son corps30 pour apitoyer son interlocuteur ; capable surtout de mentir, tout le temps et à peu près sur tout (évidemment d’abord sur son engagement pronazi). Non, a-t-elle ainsi toujours soutenu, elle n’avait jamais rien su de la Shoah avant 1945, n’avait jamais vu autour d’elle des juifs « disparaître », ou des tsiganes (comme ceux qu’elle utilisa comme figurants pour son grand film Tiefland tourné pendant la guerre, et qui furent pour la plupart exterminés alors qu’elle prétendit les avoir tous retrouvés vivants après le conflit). Inaccessible au remords (« quelle est ma faute ? », ne cessa-t-elle de répéter jusqu’au bout), elle se voyait d’abord comme une victime, persécutée autant qu’elle était innocente.

Une éternelle incomprise

Selon elle, le film La Lumière bleue, qu’elle avait réalisé en 1932, était celui qui la résumait au mieux. Elle y jouait Junta, une jolie jeune femme, créature d’exception injustement persécutée parce que seule capable d’accéder par son talent à une grotte de montagne remplie de cristaux s’illuminant les soirs de pleine lune : histoire de « l’innocence condamnée, victime de la cupidité et de la jalousie d’ennemis incapables de comprendre son idéalisme et son amour de la beauté31 ». Brutale voire violente (on s’en aperçoit dans le film quand elle range à la cravache ses « chers » Noubas du Soudan du Sud, ou quand elle s’emporte contre Ray Müller32 qui ose lui rappeler ses relations suivies avec Gœbbels), elle ne se voyait aucun tort.

Andres Veiel a ainsi voulu mettre l’accent sur l’absolu narcissisme de son « héroïne », préoccupée seulement d’elle-même et de son « art » : d’où la scène cruelle à la fin où, lors d’une interview en extérieur, alors que nonagénaire elle ne s’inquiète que de l’effet que produira la lumière du soleil en accentuant ses rides ; elle se regarde longuement, interminablement dans son miroir qui cache tout son visage. Cette séquence explique à elle seule le titre du film : Leni Riefenstahl. La lumière et les ombres…

Constatons pour conclure que le film d’Andres Veiel ne révèle rien qu’on ne savait déjà quant à l’adhésion de Leni Riefenstahl au national-socialisme. Il rappelle ce que peut devenir l’art quand il est pratiqué par une artiste dévoyée : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme. »