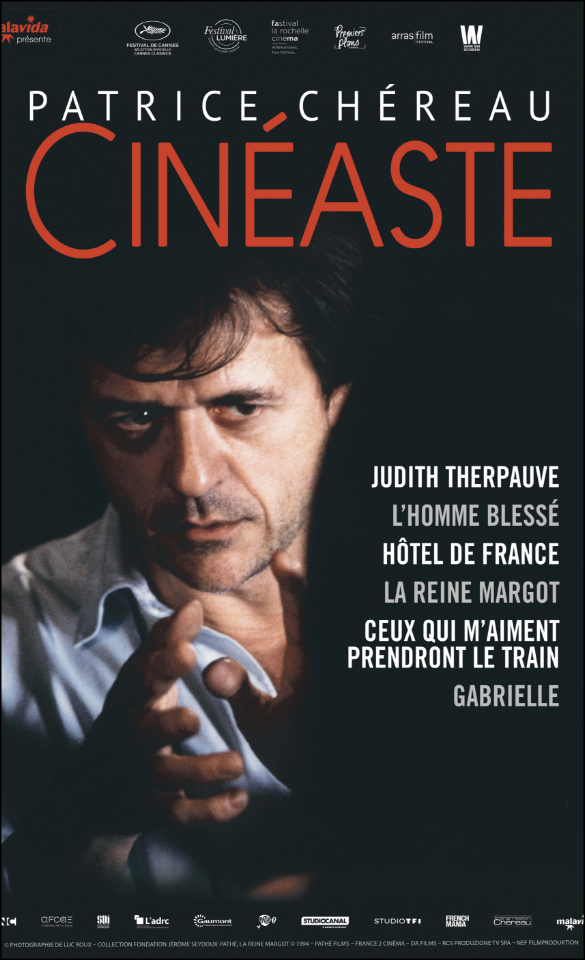

Objets clos, d’un rayonnement assez énigmatique, les longs-métrages de Patrice Chéreau sont composés avec un soin extrêmement minutieux. Ce que le théâtre ne peut pas livrer avec autant de force, ce sont les échanges de regards, fiévreux ou éperdus. Dans chacun de ses films, certains motifs se retrouvent : l’individu, étranger au sein d’un groupe – cellule familiale ou groupe d’amis –, la rencontre des corps, brutale et assez simple, la difficulté, bien plus grande, à exprimer le désir et l’amour par des mots. Frappante également, la fascination de Patrice Chéreau, à parts égales, pour la beauté, le luxe, et pour la laideur, le sordide.

La solitude au milieu du groupe

Ses deux premiers films, La Chair de l’orchidée (1975) et Judith Therpauve, sont des portraits de femmes, très seules. Dans le premier, Charlotte Rampling incarne une héritière que sa famille cherche à interner. Les plans serrés accentuent l’impression d’étouffement et de malaise. Simone Signoret y apparaît dans un second rôle troublant. C’est elle qui tient le rôle principal dans Judith Therpauve, figure de résistante retirée à la campagne, hors du monde, depuis la mort de son mari. Trois vieux amis viennent la tirer de sa retraite pour lui proposer de se lancer dans un nouveau combat : reprendre un journal au bord de la faillite. Le plan fixe nous montre les trois vieux surgissant du bout de la pelouse, trois petits points en loden. D’emblée, le ton est familier et légèrement agressif : « Vous devez vous sentir seule, des fois, dans cette maison ? » Ironiques, ils insistent sur le bon vieux temps, sur le courage politique qui fait défaut, aujourd’hui. Surtout, ils rappellent à Judith, qui se faisait appeler Reine pendant la guerre, qu’elle demeure, à leurs yeux, une légende et que son existence de recluse, en revanche, n’a pas grand sens.

Revenir dans le jeu, pour défendre la liberté de la presse, c’est une tentation à laquelle Judith ne résiste pas. Très vite, sa silhouette massive, son autorité naturelle impressionnent. A contrario, l’ancien patron du journal, certains employés la regardent avec un sourire en coin, pressés de la voir échouer et repartir. Rédactrice en chef, Judith Therpauve retrouve son enthousiasme et entend changer la ligne du quotidien, qui doit désormais être différent. Il faut qu’il parle d’autres choses et à d’autres gens.

Repérant un jeune espoir de la rédaction, Maurier, marginalisé par l’équipe précédente, elle mise sur lui. C’est Philippe Léotard qui joue ce journaliste déjà désabusé, au talent inadapté à ce milieu affairiste et obtus. Judith et lui se reconnaissent, différents et solitaires, définitivement hors jeu. Être en quarantaine, Judith Therpauve l’a déjà vécu, pendant la guerre, et elle devra revivre cette exclusion, à l’échelle de la rédaction. Tout supporter, tout encaisser, jusqu’au bout.

C’est ce même désir d’aller au bout des humiliations et des déceptions qui pousse le tout jeune Henri (Jean-Hugues Anglade) à suivre le beau Jean (Vittorio Mezzogiorno, doublé par Gérard Depardieu) dans la gare où sa sœur prend le train. L’adolescent éprouve une brusque fascination pour cet homme magnétique. Jean est proxénète et dirige un petit groupe d’éphèbes, Arabes sans attaches pour la plupart. Quittant sa famille étriquée, Henri retourne dans la gare où il a croisé Jean. Comme un chat, il erre hors de chez lui, sans savoir ce qu’il attend exactement de Jean. Solitude criante, sans mot pour l’exprimer, la détresse de l’adolescent est douloureuse à voir. L’Homme blessé est un film difficile à regarder, tant il transpire de tristesse. Pour quelques miettes de tendresse, Henri accepte tout, le sordide commerce de la prostitution, l’humiliation, les mots durs. Le désir se heurte à des corps qui répondent avec violence, à contretemps. L’homme blessé du titre, c’est Henri, c’est Jean, et c’est aussi Bosmans, magnifiquement incarné par Roland Bertin. Comme si l’on pouvait toujours tomber plus bas, Bosmans, riche bourgeois impuissant, sait sa quête d’amour sans issue. Cela ne l’empêche pas d’errer aux abords de la gare, se bornant à regarder. Les yeux de Roland Bertin, emplis d’une tristesse sans fond, nous marquent. « Vous devriez venir à notre rendez-vous, glisse-t-il à Henri maladroitement, il vaut mieux être riche, vous savez. » Dans ce jeu de regards impitoyables, l’argent ne garantit pas de l’humiliation ultime, celle de ne pas plaire. Le film va au bout de l’espoir et du désespoir, véritablement éprouvant. Dans le dernier plan, les corps d’Henri et Jean évoquent une Pietà avec la dépouille du Christ.

L’ange déchu

Dans Hôtel de France, directement inspiré par Ce fou de Platonov de Tchekhov, le retour de Michel (Laurent Grévill) déçoit. Brillant, aimé de tous, il n’a pas tenu les promesses de sa jeunesse. Gênant, dérangeant, son retour vient blesser chacun de ceux qui l’ont jadis admiré. Sonia, en premier lieu, qu’il s’est tellement appliqué à éviter. Laurent Grévill incarne cet homme déchu avec panache et désolation. Il reste peu de chose de sa superbe, mais cela suffit à électriser la troupe de ses anciens amis, joués par les fidèles de Patrice Chéreau, la plupart venus des Amandiers : Valeria Bruni Tedeschi, Vincent Perez, Laura Benson, Thibault de Montalembert, Marianne Denicourt, Bruno Todeschini, Agnès Jaoui, Eva Ionesco. Le groupe d’amis se déchire, s’insulte, dans une confusion et une incompréhension sans issue. Même si le jeu semble théâtral, il y a là un geste de cinéma, très différent. L’essentiel se joue dans les alternances de gros plans et de plans d’ensemble, dans les brusques échappées du groupe en plein air, sur les aires d’autoroute ou dans la nuit.

Même solitude dans La Reine Margot, film magistral, choral, somptueux, où les corps se perdent, s’entretuent et s’unissent dans le sang et la discorde. Margot (Isabelle Adjani) épouse Henri de Navarre (Daniel Auteuil), livrée par son clan à cet homme qu’elle ne connaît pas encore. Chéreau peint une reine Margot humiliée par sa mère Catherine de Médicis (Virna Lisi), amante de ses frères, le roi Charles IX (Jean-Hugues Anglade), le duc d’Anjou, futur Henri III (Pascal Greggory) et le duc d’Alençon (Julien Rassam), et qui, au beau milieu du carnage de la Saint-Barthélemy, croise le véritable amour, La Môle, un protestant (Vincent Perez).

Le sublime et l’horreur s’entremêlent, dans une danse de mort égrenée au fil des heures de cette nuit terrible du 23 au 24 août 1572. La prise de conscience de ce qui se joue va déciller les yeux de Margot, qui s’allie à Navarre, seul allié contre une famille où elle se sent une étrangère. Jean-Hugues Anglade livre une composition douloureuse en monarque faible, condamné par le sort. La scène de son agonie obligerait presque à détourner les yeux, comme dans L’Homme blessé, où chaque gros plan devient gênant. Dans les deux films, la vulnérabilité de Jean-Hugues Anglade est exposée à vif. Quant à Pascal Greggory, sa beauté rayonne d’un éclat noir, fascinant. L’amour de Patrice Chéreau pour lui est perceptible à travers la caméra. Les regards intenses, le corps félin, la cruauté sans pitié crèvent l’écran. D’une certaine façon, il est le personnage central, qui ne souffre pas de solitude, adulé par sa mère, et celui qui remporte la mise. Tous les autres errent, comme dans la guerre de tous contre tous décrite par Thomas Hobbes, dans la peur d’être assassiné à chaque instant. En particulier Navarre, protestant apparié à cette famille sanguinaire, qui survit jour après jour grâce à sa femme et à son instinct de chasseur. Hiératique, Margot, traitée de putain par ses frères, sa robe blanche imbibée de sang, entame sa chute, qui est aussi une rédemption. À la fin, dépossédée de tout, elle atteint au sublime, en découvrant la compassion.

Les corps sans les mots

La Reine Margot, au moment de sa présentation au Festival de Cannes en 1994, a créé l’événement et la surprise, obtenant le Prix du Jury. Patrice Chéreau filme 1572 comme si c’était aujourd’hui. Les sentiments, les dialogues ont quelque chose de très actuel. Rien d’anachronique dans la démarche. Il s’agit de montrer les passions et les guerres de Religion dans ce qu’elles ont d’intemporel. Film historique, La Reine Margot est aussi un film qui transcende les époques. En 2010, Patrice Chéreau a publié un beau-livre, recueil de notes, d’entretiens, intitulé Les Visages et les Corps1. Dans ses films, en particulier, la caméra traque les regards, les mouvements. C’est un cinéma de chair, où les corps parlent plus que les mots.

C’est le même esprit qui guide Patrice Chéreau lorsqu’il adapte la nouvelle de Joseph Conrad, The Return, pour son film Gabrielle. L’esthétique est particulièrement soignée, l’appartement du couple de grands bourgeois impressionne par son luxe d’un bon goût indiscutable et les costumes, les bijoux sont magnifiques. Mais Chéreau ne restitue pas une époque passée : il capte l’écart, le vide au sein d’un couple qui pourrait cohabiter n’importe quand. La contemporanéité des sentiments frappe d’emblée, dans ce film sec, tranchant. Gabrielle (Isabelle Huppert), épouse impeccable, quitte soudain son mari (Pascal Greggory), en laissant une lettre qui fait l’effet d’une déflagration. Elle y avoue suivre son amant. Le mari suffoque, s’effondre, sous le poids de cette révélation. Quelques heures plus tard, Gabrielle revient dans son foyer, comme si de rien n’était. Elle oppose à son mari un calme imperturbable. Lui, sidéré, n’ose pas poser les questions les plus évidentes et se rend compte qu’il ne connaît pas sa femme. Elle-même reconnaît ne pas comprendre son geste. Elle ignore pourquoi exactement elle a agi ainsi. Pour blesser son mari, sans doute. Pour provoquer un sentiment là où il y avait du vide ? Rien n’est moins sûr. Chacun, dans l’espace laissé béant par les quelques heures de la disparition, tente de tisser quelque chose, de comprendre l’énigme. Mais de réparation il n’est pas question. Il est trop tard. Si l’adaptation est libre, chez Chéreau, comme chez Joseph Conrad, le secret demeure scellé. L’impasse du couple, emmuré dans ses silences ou ses phrases convenues, est au centre du film.

Les films de Patrice Chéreau explorent cette zone indécise, où les corps parlent à la place des personnages. Les mots ne suffisent pas : ils mentent ou trahissent les sentiments. Le regard, tendu de désir, exprime bien plus. Mélange de fascination, de peur et de mélancolie, il révèle une demande trop forte pour se dire. Ceux qui s’aiment se font du mal, délibérément ou parce qu’ils ne savent pas faire autrement. Dans Ceux qui m’aiment prendront le train, peut-être son film le plus autobiographique, Chéreau suit un petit groupe d’anciens amis, disparate, réunis pour l’enterrement de Jean-Baptiste Emmerich (Jean-Louis Trintignant), qu’ils ont tant aimé. « C’était ça, son système : nous mettre tous en concurrence entre nous », reconnaît l’un des personnages, l’un de ceux qui ont été délaissés. La ronde du désir traverse le film, avec ses inégalités fondamentales. Les plus beaux, les plus magnétiques attirent, là où les autres doivent quémander l’amour, avec une certaine servilité. Quand, dans la gare puis dans le couloir du train, un ange noir surgit (Sylvain Jacques), la rencontre est inévitable. La beauté agit comme un philtre magique, profondément injuste, mais devant lequel chacun s’incline. Ici, la maladie est de la partie, rendant les relations entre les personnages, pour une fois, plus honnêtes.

L’attirance entre les corps, qui prime sur tout le reste, c’est le pari un peu fou d’Intimité (Intimacy, 2001, tourné à Londres), très beau film, assez méconnu (Ours d’or 2001 à Berlin, cependant). Parce que les mots mentent, parce que l’amour ne se déclare pas, deux inconnus font le choix de se retrouver chaque semaine dans un appartement vide, pour faire l’amour sans paroles à même la moquette. Patrice Chéreau, cette fois, filme des corps imparfaits, avec leurs rougeurs, leurs bourrelets, dans un lieu plutôt sordide. Il se dégage de ces étreintes une impression puissante et désespérée, qui n’est pas sans beauté. « On ne fait pas l’amour de la même façon quand on aime son corps ou quand on en a honte », reconnaît un personnage de Ceux qui m’aiment prendront le train. Et cette malédiction de la beauté ou du physique quelconque est essentielle dans chacun de ses films.

La beauté et le sordide

Patrice Chéreau l’exprime avec franchise dans une interview au moment de la sortie de Gabrielle, en 2005 : « Le luxe, la richesse donnent une autre couleur aux sentiments. » Quelque chose naît de cette opulence, de cette aisance à vivre au milieu des belles choses. Ni plus ni moins d’amour, mais ils se développent alors à la façon des plantes en serre. On peut les contempler en entomologiste, peut-être un peu froidement. Dans Gabrielle, le regard des jeunes domestiques sur le couple prend une place importante. Ces jeunes filles ne sont pas du même monde ; elles observent en étrangères ces curieuses joutes. Dans La Reine Margot, jusque dans leurs manières mêmes et dans leurs vêtements, les protestants se comportent différemment des catholiques, plus austères et plus loyaux. Dans ces deux films en particulier, la musique tient une place centrale et devient quasiment un personnage2.

À l’inverse, l’esthétique de L’Homme blessé est laide, dérangeante. Une lumière sale, stylisée, rend les visages blafards ou terreux, et perceptible l’odeur des pissotières de la gare. L’impression de malaise est constante, le désir circulant avec une fièvre malsaine et triste. Le propos est semblable à celui de Gabrielle : l’être adoré demeure un inconnu et les échanges physiques, pécuniaires ou verbaux sont voués à l’échec. « Je suis sûr que vous allez l’attendre. Quelle excellente idée d’attendre ! Attendez, attendez donc », lance Bosmans au jeune Henri, à propos de Jean. Attendre en vain, se soumettre, accepter de tomber toujours plus bas pour recueillir un regard ou un geste, Patrice Chéreau filme ces séries de défaites intimes avec une minutie terrible. On pense un peu à Fassbinder, pour ce mélange de violence et de fulgurances, à Tous les autres s’appellent Ali (1974) notamment, où la relation entre une femme âgée et un jeune immigré marocain se heurte aux lois impitoyables du regard social, instaurant une domination insidieuse au sein du couple.

Patrice Chéreau s’est souvent défendu de réaliser des films sur l’homosexualité. Il est question d’amour et d’incompréhension sous toutes leurs formes. Les amours, les désirs circulent souvent au sein d’un groupe, d’hommes et de femmes, avec des différences d’âge ou des différences sociales, une hiérarchie de statuts ou de talents. Le rejet, la non-confirmation d’un don, l’humiliation sont au cœur de récits composés comme des tableaux, en séquences douloureuses. Le beau et le laid se rejoignent dans une alchimie fragile.