Les circonstances dans lesquelles a paru le dernier livre de Salman Rushdie nous rappellent, à la suite de Paul Valéry, que « les événements sont l’écume des choses ». Au mois d’avril dernier, de New York à Paris le monde littéraire attendait que soit levé l’embargo qui tenait en discrétion le récit de la tentative d’assassinat dont l’auteur avait été victime à l’été 2022. Depuis cet attentat Rushdie avait gardé le silence, et les journalistes brûlaient de voir enfin irradier la vérité sur cette affaire, qu’eux-mêmes avaient corrompue en prétendant simultanément, dans les heures qui avaient suivi le drame, qu’il était mort / qu’il se portait bien / qu’il avait été frappé – mais pas tué – de deux / de cinq / de dix coups de couteau. Rétablissons les faits d’après ce qu’en rapporte le principal intéressé dans son livre : de coups, il y en eut quinze, portés à la cuisse, à la poitrine, au cou, à la main et au visage de l’auteur qui, tombé sur le sol de la scène où il se tenait, fut évacué de l’Institution de Chautauqua, dans l’État de New York, dont il avait accepté l’invitation pour parler de la sécurité des écrivains… Il faut croire les cordonniers définitivement mal chaussés, puisque, ce matin-là, pas le moindre personnel de sécurité ne surveillait l’amphithéâtre.

Parmi la pléthore de recensions du Couteau, peu se risquent à l’exercice du commentaire littéraire, préférant se cantonner au récit paraphrastique des événements – « l’écume », disait-on. « Qui sommes-nous pour juger de la qualité d’un texte que Rushdie aurait évidemment préféré ne pas avoir à écrire ? », lit-on par-ci1. « Je suis très émue que ce livre soit là. Sa matérialité me touche beaucoup. (…). C’est un livre assez modeste, et cette modestie-là, ça me suffit », entend-on par-là2.

C’est donc au nom d’un respect presque religieux qu’une partie de la critique réserverait son opinion sur l’ouvrage ; ne pas se contenter d’y voir une ode bouleversante à la vie, à l’amour et la création, comme nous y invite, en la caricaturant à peine, la quatrième de couverture de l’édition française, reviendrait à profaner les reliques d’un martyr alors qu’on devrait humblement rendre grâce pour sa résurrection.

Mais croit-on vraiment, en usant de telles précautions, aller dans le sens de celui dont la tête, il y a trente-cinq ans, était mise à prix par l’ayatollah Khomeiny après la parution de ses Versets sataniques, et qu’on célèbre parce qu’ il est le chantre de la liberté d’expression ? Croit-on, par ailleurs, rendre hommage à cet écrivain qui consacre sa vie à la littérature depuis les années soixante-dix, et qui est l’auteur de plus d’une douzaine de romans, en négligeant la qualité littéraire de son livre ? Salman Rushdie est peut-être l’homme de lettres qui s’est le mieux employé à n’être pas intouchable, alors prenons son texte à bras-le-corps.

Face à la mort ?

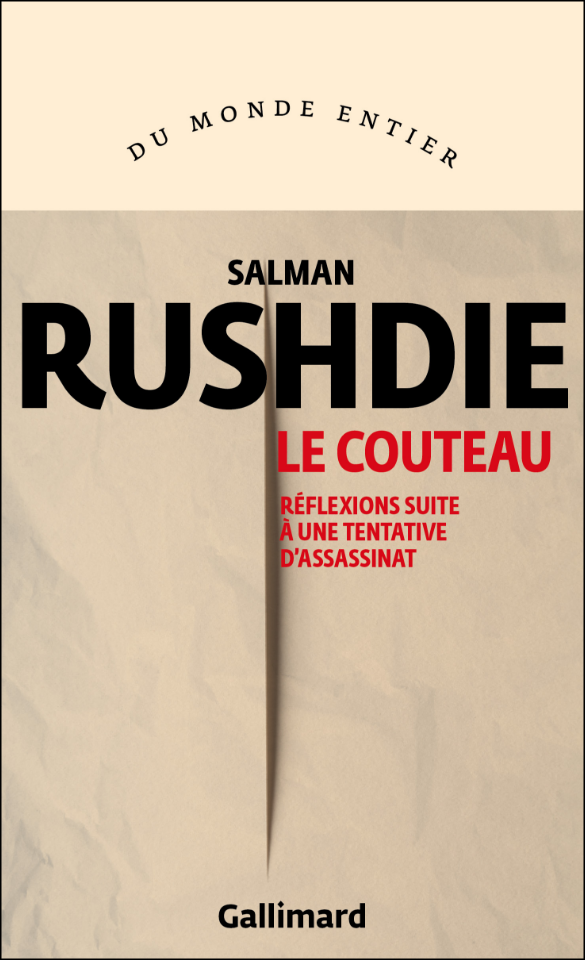

Un mot, d’abord, de la couverture qui, derrière son apparente sobriété, dit déjà beaucoup de l’ambition de l’auteur : on y voit une feuille de papier froissée et grisâtre, lacérée d’un coup de canif dont la forme longiligne pourrait rappeler celle d’une plume. De ce titre, Le Couteau, la forme est simple et le sens complexe, renvoyant à la fois à l’arme avec laquelle Rushdie a été blessé et à celle, symbolique, grâce à laquelle il compte reprendre le contrôle de sa propre histoire. Le couteau sert aussi de point de départ à de plaisantes digressions sur l’art de porter des coups au cinéma et dans la littérature, qui, on le sent, ont été conçues comme autant de respirations pour le lecteur, au cours de ce témoignage personnel dont Rushdie, par ailleurs, ne nous épargne pas la violence. On peut regretter que l’édition française n’ait pas mis à l’honneur ces anecdotes érudites et plus légères comme l’a fait la version d’origine de l’ouvrage, dont le sous-titre, Meditations After An Attempted Murder, laisse mieux deviner l’importance de ces vagabondages intellectuels que celui qu’a retenu Gallimard : Réflexions suite à une tentative d’assassinat3.

Beaucoup ont insisté sur la « frontalité » de la narration de Rushdie. Sans circonvolution, son écriture rappelle, il est vrai, l’attitude physique qu’il avait adoptée devant son agresseur, sur la scène de l’amphithéâtre de Chautauqua :

Je me vois me lever et me tourner vers lui. (Je continue à lui faire face. Je ne lui ai jamais tourné le dos. Je n’ ai aucune blessure dans le dos.) Je lève la main gauche dans un geste d’autodéfense. Il y plonge le couteau.

Rushdie lui-même définit son livre comme le lieu d’un affrontement, « un défi contre la mort, (…) et de manière plus prosaïque une façon de regarder les dégâts en face ». De fait, la description des soins prodigués à son œil droit, se baladant hors de son orbite une fois libéré de son fatras de bandages, rivalise avec les plus grandes pages du roman naturaliste…

Mais tout, dans son récit, n’est pas fait de ce bois brut, et, si l’auteur multiplie les clins d’œil au thème du couteau, c’est pour s’en servir à la manière d’anecdotes « tampons », qu’il place entre lui et le souvenir traumatique de sa propre agression et de sa pénible convalescence. Ainsi raconte-t-il que, la veille de l’attentat, profitant de la fraîcheur nocturne pour se promener dans les jardins de Chautauqua, il pensait en contemplant le ciel à ce classique des débuts du cinéma, le Voyage dans la lune de Georges Méliès, où l’on voit une navette spatiale heurter l’œil droit de la lune… sans pouvoir imaginer que la mauvaise fortune lui réserverait le même sort le lendemain. Aussi rapporte-t-il l’agression dont, en 1938, Samuel Beckett fut victime alors qu’il rentrait chez lui après une séance de cinéma et à laquelle il survécut de justesse, grâce aux bons soins de l’hôpital Broussais où James Joyce lui avait payé une chambre individuelle.

Rushdie justifie ces anecdotes en prétextant qu’il est « incapable de se soustraire à sa propension pour la libre association d’idées », qui, rappelons-le, constitue la première règle fondamentale de la cure psychanalytique. Même s’il ne présente pas explicitement son projet d’écriture comme une thérapie, en faisant le récit de ses rêves et de ses cauchemars, en revenant sur ses rapports conflictuels au père et en laissant (presque) spontanément abonder les images à partir du mot « couteau », il fait d’évidence baigner son essai dans le jus d’un cabinet freudien – d’ailleurs, il ne s’y réfère pas mais c’est bien avec un couteau qu’Œdipe tue le père avant de se crever les yeux… S’il accepte d’endosser, le temps de sa lecture, le rôle de médecin de l’âme malgré lui, le lecteur sera sans doute touché par toutes ces stratégies que l’écrivain met en place pour sublimer son état de choc et de solitude ; invoquer l’agression de Beckett, n’est-ce pas, comme il le dit, chercher le réconfort dans l’« ombre d’un géant blessé » ?

Mieux vaut fermer les yeux

Une remarque s’impose sur les membres de ce club reconstitué des « victimes de la lame », qui accueille aussi bien le comte de Gloucester, qui se fait crever les yeux par le duc de Cornouailles dans Le Roi Lear, que le personnage de K. dans Le Procès de Kafka, exécuté à l’aide d’un couteau de boucher. De ce consortium fantasmé Rushdie exclut les victimes de la vague d’agressions et d’assassinats qui emporta, en réponse à l’appel funeste qu’avait lancé Khomeiny, quelques-uns de ceux qui avaient contribué au projet d’édition des Versets sataniques. Il fait certes une exception pour le Prix Nobel de littérature Naguib Mahfouz, poignardé dans une rue du Caire en 1994, et dont il rappelle que son opposition, très médiatisée, à la fatwa dont Rushdie faisait alors l’objet a sans doute été « le déclencheur de l’agression contre sa personne ». Mais ce n’est là qu’une supposition, et les victimes avérées de la fatwa, elles, sont passées dans ce livre sous un curieux silence.

Pour rappel, le 3 juillet 1991, l’historien du théâtre et dramaturge milanais Ettore Capriolo était attaqué à son domicile par un homme armé d’un couteau, qui lui réclamait l’adresse de Salman Rushdie dont il avait traduit les Versets en italien. Une dizaine de jours plus tard, Hitoshi Igarashi, spécialiste de la littérature et de l’histoire arabe et perse, traducteur en japonais du roman, était retrouvé mort dans un bâtiment de l’université de Tsukuba. En 1993, c’était au tour de l’éditeur norvégien du livre, William Nygaard, d’être blessé de trois balles dans le dos et à son traducteur turc, Aziz Nesin, d’échapper à un incendie criminel qui causera la mort d’une trentaine de personnes.

Voilà donc les grands absents de ce texte, pourtant peu avare en hommages de toutes sortes – aux membres de la famille de l’auteur, à ses médecins, à son agent… je me permets d’ailleurs à mon tour une omission volontaire, en ne m’étendant pas sur la relation qu’entretient Rushdie avec l’un des personnages centraux de son livre : sa compagne, la poétesse afro-américaine Rachel Eliza Griffiths. L’écrivain se sert de son Couteau suisse pour lui adresser une déclaration d’amour, qui, par sa banalité sirupeuse, eût mérité de rester au placard de la correspondance privée. Rushdie, lecteur de Montherlant, cite sa phrase selon laquelle « le bonheur écrit à l’encre blanche sur des pages blanches »… cela aurait dû l’inciter à plus de réserve dans son récit amoureux, dont seule la scène de première rencontre suscite l’intérêt.

À ceux qui prétendent ce livre « frontal », répondons encore une chose. Salman Rushdie fait parfois preuve d’une autocomplaisance irritante : champion de l’amour et de la liberté, il finit son livre en se comparant à Orphée, puisque comme lui, « même après [avoir] été coupé en morceaux, la tête tranchée, [il] a continué à chanter, nous rappelant que le chant est plus fort que la mort » ; en un tour de passe-passe syncrétique il devient Christ rédempteur en évoquant « le sang séché de [sa] blessure à la main gauche [qui] ressemblait presque à des stigmates » et en nous offrant cet authentique chant de l’Emmanuel :

J’ai compris que l’étrangeté de ma vie m’avait placé au cœur d’une bataille entre, d’un côté, ce que le Président Macron avait appelé « la haine et la barbarie » et, de l’autre, le pouvoir qu’ a l’amour de guérir, de rapprocher, d’exalter.

Mais il a du moins l’honnêteté de ne pas se prendre pour un héros d’épopée, et on ne devrait pas lui prêter la vaillance impeccable qu’il ne prétend pas avoir. Du reste, s’il affirme n’avoir jamais cherché à se dérober aux coups de son agresseur, restant toujours face à lui durant l’attaque, il précise bien que c’est parce qu’il était pétrifié, incapable d’agir autrement qu’en « se laissant fracasser » et « en restant là, comme une piñata ». La comparaison a certes peu de valeur littéraire mais rassure sur l’autodérision dont est encore capable Salman Rushdie, et qui faisait le sel de ses précédents ouvrages. On ne peut que saluer ces moments où, parvenant à s’extirper du malheur, il raconte avec un humour noir ou une drôlerie potache les quelques absurdités rencontrées sur sa route. Comment ne pas sourire en lisant que, parmi les spectateurs venus assister à son intervention à l’Institution de Chautauqua, certains n’ont pas compris ce qui se jouait sur la scène entre l’auteur et son agresseur, pensant que « ce devait être une sorte de performance artistique destinée à mettre en lumière les enjeux de la sécurité des écrivains dont [il] était venu parler » ? C’est dans le mélange des registres que, depuis Les Versets sataniques, Rushdie nous avait habitués à exceller, et Le Couteau n’est pas dénué des qualités qui ont fait la réputation romanesque de l’auteur.

Miracle !

Parmi les épisodes plus légers de l’ouvrage, figure la fameuse scène de rencontre entre Rushdie et son épouse, qui se déroule – comme souvent avec l’écrivain star, lorsque les circonstances ne l’obligent pas à vivre reclus et anonyme – sur le toit d’un hôtel à la mode réquisitionné pour une soirée du PEN Club. L’apparition de cette femme superbe lui fit tant d’effet que, ne regardant pas devant lui, il heurta violemment une porte en verre avant de tomber au sol. Rushdie y voit une préfiguration « comique » de l’attentat qui se produirait cinq ans plus tard, et l’on observe de manière plus générale que les souvenirs qu’il rapporte, ne répondant pas autant qu’il le prétend à l’exercice de libre association d’idées, sont choisis pour leur qualité prémonitoire. Ainsi rapporte-t-il que, peu de temps avant l’attaque, il venait de donner l’imprimatur de son nouveau roman, La Cité de la victoire, dont l’héroïne se fait crever les yeux.

Les présages et les miracles n’ont rien d’une nouveauté dans l’œuvre de Rushdie ; on se souvient que Les Versets sataniques reposait sur un principe d’alternance entre des chapitres qui relataient les aventures des deux personnages, Gibreel Farishta et Saladin Chamcha, et d’autres consacrés aux hallucinations mystiques de Farishta, liées aux prédications d’un prophète monothéiste inspiré de Mahomet. Mais quelle surprise de les voir jaillir dans la vie même de Rushdie, l’incroyant patenté, qui avait été doublement condamné par le Guide de la révolution iranienne pour blasphème et apostasie !

Dans Le Couteau, l’auteur réaffirme son aversion pour toutes les institutions religieuses, sur un ton d’outrecuidance que ces quelques lignes illustrent bien :

Nous n’avons pas besoin, disons plus modestement, je n’ai pas besoin de commandements de papes ou de serviteurs d’aucune sorte pour me communiquer des principes moraux. J’ai mon propre sens de l’éthique, merci bien.

Cela surprend quand on sait la rondeur affectée avec laquelle il est capable d’aborder d’autres sujets de société. Le lecteur se régalera sans doute de ce grand tableau greuzien consacré aux ravages de la Covid-19 :

Était-il possible, était-il même concevable ou moral de parler de bonheur alors que sévissait une pandémie ? (…) L’ ange exterminateur s’est mis à frapper à toutes les portes.

Mais, tout en ressassant son athéisme, tout en réfutant l’idée de l’immortalité de l’âme à partir de son expérience de mort imminente, Rushdie admet, dans des pages d’une humilité plus aimable, que sa guérison presque miraculeuse a ébranlé cette certitude rationaliste qu’il éprouvait et qu’il pensait imperturbable. À la manière de tous ses personnages dont le destin subvertit « les lois de la science », l’écrivain aurait-il été touché par la grâce du réalisme magique, auquel la critique l’associe si volontiers ?

L’imagination jette un pont au-dessus du gouffre qui sépare le rêve de la réalité et nous permet de comprendre la réalité selon des modalités nouvelles en la voyant à travers les lunettes de l’irréel. (…) La réalité décrite dans mes livres (…) est devenue la réalité dans laquelle je vis. Peut-être mes livres bâtissent-ils ce pont depuis si longtemps qu’ à présent le miraculeux peut le franchir. Peut-être mes livres m’ont-ils sauvé la vie.

La pirouette est jolie, mais elle conclut de manière un peu facile une réflexion sur le doute que l’auteur, éprouvé par les événements et on le serait, certes, pour moins que ça, n’a peut-être pas l’envie ou la force de mener. Peu importe : une brèche s’est ouverte, et elle n’en rend le « personnage Rushdie » que plus intéressant.

Hors de ma vue

Nous n’avons pas encore évoqué le cas de l’agresseur, et nous respectons en cela la volonté de Rushdie, qui a lui-même choisi d’en faire un personnage secondaire pour mieux prendre sur lui « le dessus ». Né aux États-Unis, l’homme, âgé de 24 ans, s’était radicalisé en 2018 lors d’un voyage au Liban où il avait rendu visite à son père dans son village natal, acquis au Hezbollah. Il s’appelle Hadi Matar, mais Rushdie ne s’y réfère que par la lettre « A ». Un clin d’œil, sans doute, de la part de l’écrivain (qui prouve tout au long du livre qu’il connaît ses classiques de la littérature américaine) à celle, écarlate, que brode sur son corsage l’héroïne du chef-d’œuvre de Nathaniel Hawthorne.

De quoi cette lettre est-elle l’initiale ? D’« agresseur », d’« assassin » – d’« Amérique », a-t-on aussi pensé, puisque Rushdie écrit quelque part que « l’assassinat est le sport américain par excellence » ? Il s’agit de la première lettre du mot « âne », répond l’auteur, insistant sur la bêtise de cet homme qui a cru bon de le tuer après avoir lu deux pages de ses écrits et vu deux ou trois vidéos de lui sur Internet. Impossible de résister à l’appel de l’imam YouTubi ! ironise l’écrivain qui, comme pour prendre sa revanche sur cette tentative d’assassinat, crée à sa fantaisie une scène de rencontre imaginaire avec son agresseur. Ce qui aurait pu être l’un des passages les plus savoureux du livre n’a hélas rien que de très prévisible. L’auteur, pourtant las qu’on lui parle encore et toujours de l’affaire des Versets, ne fait que répéter dans ce dialogue ce qu’il disait déjà il y a trente-cinq ans sur les limites du dogme islamique et l’inévitable altération de la parole divine par le langage humain du prophète qui la transmet. Rushdie prétend tourner la page avec Le Couteau… Sans doute faudra-t-il encore un peu de temps pour qu’il cesse de le remuer dans la plaie.