Cher George Orwell,

Au rythme lent et imprégné de paysages sauvages qui rappelle Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson, ce nouvel essai biographique que vous consacre Jean-Pierre Perrin nous livre un secret bien gardé. Certes, La Chambre d’Orwell vous relie à une longue tradition d’ermitage littéraire, de Thoreau à J. D. Salinger, le reclus de Cornish, sans oublier votre ami Henry Miller, le diable au paradis de Big Sur. Dans votre cas, toutefois, il y a davantage que le seul besoin d’« un endroit où on ne puisse plus me téléphoner » et de « six mois tranquille » : La Chambre d’Orwell est bien plus qu’une visite guidée dans une maison d’écrivain. Elle nous ouvre le laboratoire où vous avez créé à la fois le cauchemar du protagoniste de 1984 – autant dire de nous tous – et son antidote.

Jean-Pierre Perrin, ancien correspondant de guerre de Libération, déjà connu pour ses livres-reportages sur l’Iran, l’Afghanistan, la guerre en Irak et la fin du régime de Saddam Hussein, lauréat du prix Joseph-Kessel en 2017 pour Le Djihad contre le rêve d’Alexandre, grave cette question au fronton de sa quête : « Quelles pulsions intimes, quelle quête de l’intériorité poussée au paroxysme, quelle volonté d’établir une distance extraordinaire entre sa vie et la société ont entraîné l’auteur, au plus fort de sa célébrité, dans cet ermitage, lui qui vénérait les pubs bondés des faubourgs de Leeds et ceux de Hampstead, ceux de Portobello Road et Soho, à Londres ? » Et il part sur vos traces, face au vent.

Un peu d’air marin

Les trois années que vous avez passées à Barnhill, de mai 1946 à janvier 1949, dans un ancien logis isolé de l’archipel des Hébrides, sur une île connue des seuls amateurs de whisky, auraient pu disparaître dans votre biographie ponctuée de hauts faits, de sergent dans la police impériale en Birmanie à combattant blessé au front de la guerre d’Espagne, en passant par la plongée « dans la dèche » à Paris et à Londres ; c’était sans compter sur la persévérance de Perrin qui nous en ouvre la route, et cette route porte en elle une promesse aux accents de chant gaélique : The Long Road.

À croire que vous cherchiez la maison la plus reculée du continent européen pour écrire Le Dernier Homme en Europe ou plutôt, puisqu’il s’agit ici de son titre de travail, 1984. Vous vous y établissez en 1946. La guerre est à peine terminée et les restrictions durent encore, mais c’est loin d’être pour vous la fin des hostilités. J’ose à peine rappeler ici les drames intimes que vous vivez – la mort de votre épouse six mois après avoir adopté un orphelin, Richard, celle de votre mère et de votre sœur aînée, la destruction de votre appartement de Londres par un V1 allemand en juin 1944, sans parler de la maladie qui inonde de sang vos poumons, cette tuberculose que rien ne guérira, et sûrement pas le tabac noir et râpeux que vous fumez à la chaîne.

Vous établir à Barnhill, sur l’île de Jura en Écosse, était peut-être votre dernière chance d’échapper au malheur. Malgré la stupeur de vos amis de vous voir partir si loin, dans des contrées au climat hostile et coupées du monde à la moindre tempête, dans une maison longtemps inhabitée, mal meublée, mal chauffée, entourée d’un terrain de tourbe épaisse et battue par les vents, vous vivez là des années fertiles et qui auraient pu être heureuses, comme en attestent vos Domestic Diaries abondamment cités par Jean-Pierre Perrin.

Ce dernier ne vous décrit pas de loin. Il ne se contente pas de lire et relire vos nombreuses biographies, dont celle de Bernard Crick, sans doute la plus complète, et encore l’essai de Simon Leys, Orwell ou l’Horreur de la politique, où le pourfendeur du maoïsme dessine son autoportrait en creux, tant vous avez été pour lui un modèle, je dirais presque un frère d’armes et d’encre, aux côtés de Lu Xun, l’auteur de La Véritable Histoire de Ah Q et le premier lanceur d’alerte – le mot n’existait pas encore – sur le germe totalitaire de la Chine maoïste.

Non, Jean-Pierre Perrin nous emmène avec lui sur cette long road et nous donne à sentir la rudesse du climat, la beauté âpre des paysages, l’odeur de l’océan où vous allez naviguer et dont vous ramenez algues et poissons, le caractère des habitants qui vous laissent vous installer mais ne font pas grand cas de votre notoriété tout juste gagnée par le succès mondial de La Ferme des animaux. Pour eux, vous n’êtes pas George Orwell, mais tout simplement Eric Blair, et vous aimez cette common decency, cette « banalité du bien » dont vous avez fait un espoir humaniste. Vous y retrouvez certaines passions venues de l’enfance, comme la pêche. Un autre de vos biographes, François Bordes, avait ainsi intitulé son essai La Canne à pêche de George Orwell, où il s’interrogeait :

Au pied du lit d’hôpital une canne à pêche était posée. Et si l’enfance était cet arrière-pays dont s’est nourrie la lucidité de George Orwell1 ?

Je suis ému de voir ces deux portraits, celui de Bordes et celui de Perrin, se répondre en écho depuis l’une et l’autre des extrémités de votre vie, mais est-ce étonnant pour vous qui portiez comme pseudonyme le nom d’une rivière ?

Vous ne l’avez pas connue, mais vous auriez sans doute apprécié Kate Fletcher, sinon une pêcheuse, « une âme de trappeur ». C’est elle qui ouvre le cottage de Barnhill à Jean-Pierre Perrin, lui permettant de constater que votre bureau « fait bien face à la mer ». Elle est la fille de Margaret, venue à Jura pendant le Blitz pour mettre ses enfants à l’abri, qui, sitôt son mari de retour de captivité en Birmanie, vous loue la maison à un prix dérisoire. « Et pour cause : la bâtisse n’est plus habitée depuis de nombreuses années – si elle l’a jamais été. Elle n’a aucune commodité ; sans électricité, l’éclairage est parcimonieux et ses murs intérieurs sont noirs de suie. Les bâtiments lui donnent l’apparence d’une ferme solide en forme d’« U », bien ancrée dans son vallon, mais le jardin est retourné depuis longtemps à l’état sauvage. » Encore aujourd’hui, le cottage est en location, avec cette précision pragmatique : « Le poêle en fonte du salon contribuera à réchauffer les recoins que le whisky ne parvient pas à atteindre. »

1984 et 2084 : à mi-chemin

La vie à Barnhill vous enchante et je vous comprends. Permettez-moi de vous confier que j’ai lu le récit de Jean-Pierre Perrin en grande partie dans une vieille maison qui n’est pas sans m’évoquer votre propre cottage, avec ses tuiles soulevées par le vent, ses murs à relever, sa charpente qui grince. « C’est presque comme approvisionner un navire pour un voyage dans l’Arctique », écrivez-vous à votre vieux camarade de la guerre d’Espagne Arthur Koestler. Même les poules me rappellent à vous – à cette différence près que je ne tiens pas la comptabilité de leur ponte. Moi-même ayant trouvé refuge dans ce coin reculé, après une décennie en Chine puis en Inde, deux pays marqués par des régimes autoritaires obsédés par la surveillance de leur population, je comprends ce besoin de solitude qui fut le vôtre, cette envie de sortir du monde pour mieux l’écrire.

Las, le monde ne nous quitte pas si facilement, et j’ajoute à mes confidences que j’ai commencé cette lettre le jour même où l’on a appris la libération de Boualem Sansal après plus d’une année de prison en Algérie. J’avais déjeuné avec lui quelques jours à peine avant son départ à Alger et son arrestation, et pas une journée ne passait depuis lors sans que je pense à lui, l’auteur de 2084 qui vous salue dans un avertissement plein de sa fraîche ironie :

C’est une œuvre de pure invention, le monde de Bigaye que je décris dans ces pages n’existe pas et n’a aucune raison d’exister à l’avenir, tout comme le monde de Big Brother imaginé par maître Orwell, et si merveilleusement conté dans son livre blanc 1984, n’existait pas en son temps, n’existe pas dans le nôtre et n’a réellement aucune raison d’exister dans le futur.

Ainsi donc, même depuis les confins plus lointains encore que ceux des Hébrides où vous êtes désormais, vous semblez ne pas nous avoir oubliés, mais parfois, cher George Orwell, l’histoire se termine différemment. Sansal est libre, et il nous offre à nous tous un peu de sa liberté.

Si la vie à Barnhill vous gonfle de forces, vous fait bêcher le jardin, élever vaches et poules et vous entraîne dans d’homériques sorties de pêche en mer, l’écriture de 1984, elle, vous terrasse de fatigue. Malgré la tuberculose, vous travaillez sans relâche avec cette conviction rappelée par Jean-Pierre Perrin qu’« un écrivain avec un livre en tête ne peut pas mourir », jusqu’au jour où, début décembre 1948, alors que l’hiver s’avance, plus terrible que jamais, vous terminez enfin. Votre sœur, Avril – mais, pour vous, c’est « Av » –, qui habite avec vous et vous soutient comme seule une sœur sait le faire, raconte :

Je le revois descendre de la chambre où il écrivait. Il a ouvert la dernière bouteille de vin que nous avions à la maison, et lui, moi et Bill Dunn (…), nous avons bu pour fêter le nouveau livre2.

La maladie vous oblige à quitter l’île de Jura, dès le 2 janvier 1949. Votre pulsion de vie n’est pas éteinte, preuve en est ce mariage surréaliste – mais qui sommes-nous pour juger de l’amour ? – avec Sonia Brownell dans une minuscule chambre d’hôpital, et la joie qui est la vôtre face au succès commercial de votre roman, des deux côtés de l’Atlantique. Malgré cela, vous vivez vos derniers jours, vos dernières heures. Le 21 janvier 1950, à Barnhill, votre sœur Avril et votre fils Richard écoutent le bulletin de la BBC de 13 heures et comprennent que la vie ne sera plus jamais la même.

Au bout du compte, à la manière d’un sage taoïste qui se retire dans une chaumière à flanc de montagne, vous nous avez livré avec Barnhill l’antidote à l’univers carcéral de 1984, le cinabre de l’immortalité. Tout comme Boualem Sansal nous tire de notre torpeur par l’acidité voltairienne de son 2084 et par cette dernière parole adressée à son geôlier : « Comme à d’autres, je lui ai dit qu’il pouvait me garder s’il voulait mais que si je retrouvais ma liberté c’était aussi celle de ma pensée et de ma parole3 », Jean-Pierre Perrin nous conduit, dans les bourrasques glacées des Hébrides, à la découverte de ce qui fut votre plus grande liberté. Cette contre-solitude sauvage loin de Big Brother, c’est aussi notre meilleur antidote : les « petites fissures où règnent l’érotisme et l’émotion, l’amour, l’action, la vie des sens et toutes ces choses qui sont belles4 », et cette clef retrouvée dans vos Domestic Diaries, « des perce-neige partout », comme l’espoir dans un monde qui, malgré le froid, malgré la glace, ne doit en être privé.

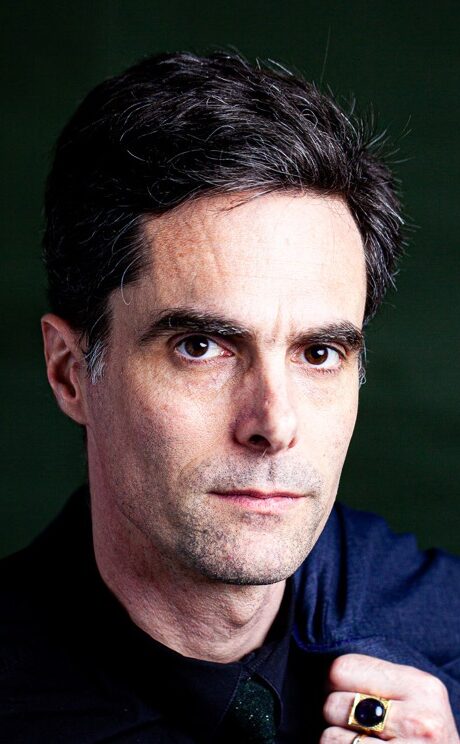

Nicolas Idier