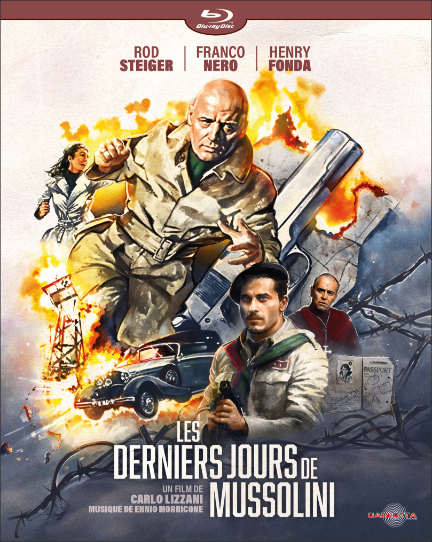

Les Derniers Jours de Mussolini, sorti en 1974 et réédité cette rentrée dans une restauration 4K, ne brille sans doute pas par ses audaces formelles – on est loin des Antonioni, Fellini ou Pasolini. Le déroulé narratif est très classique. Il s’agit d’un cinéma destiné à un public populaire, celui des années 1970, auquel le réalisateur Carlo Lizzani (1922-2013) veut raconter l’histoire de l’Italie de son point de vue d’intellectuel communiste, au moment où surgit, à la fin des années 1960, un mouvement néofasciste capable de perpétrer des attentats meurtriers comme celui de la piazza Fontana (12 décembre 1969), et alors que l’on commence seulement, après des années de silence, à aborder le thème de la « guerre civile italienne »1.

Du fait qu’il s’adresse à des Italiens, ce film fait l’impasse sur des événements clefs bien connus des Transalpins, mais dont la compréhension pourrait aujourd’hui échapper à un public étranger non averti. Par exemple, la partition de l’Italie en 1943 : le Sud est libéré par les Alliés à la suite d’un débarquement à Salerne en septembre, tandis que le Nord reste sous le contrôle des Allemands qui, après avoir délivré Mussolini, arrêté le 25 juillet par ordre du roi Victor-Emmanuel III, l’ont réinstallé à la tête de la République sociale italienne, dite république de Salò (du nom d’une petite station balnéaire du lac de Garde), république évoquée – ô combien autrement ! – par Pasolini dans son fameux Salò ou les 120 journées de Sodome (1975).

Il voulait être César, il ne fut que douché

L’action se déroule en avril 1945. La république de Salò vit ses dernières heures. Le Duce, qui se trouve à Milan sous protection allemande, refuse de se rendre aux partisans du Comité de libération nationale de l’Italie du Nord et décide de fuir vers la Suisse, accompagné de sa maîtresse Clara Petacci et de cadres fascistes. Mais le groupe, étroitement surveillé par une escorte composée de SS et de soldats de la Wehrmacht, est intercepté par des partisans. Pour poursuivre sa route, Mussolini doit endosser l’uniforme d’un soldat allemand. Il est cependant reconnu et arrêté à Dongo, près du lac de Côme, par un petit groupe résistant de la 52e brigade Garibaldi.

Le film décrit alors les manœuvres des différentes autorités intéressées par la capture du Duce : partisans locaux, direction du Parti à Milan, gouvernement italien installé à Rome, Anglais, Américains… Les uns souhaitent l’exécuter immédiatement, les autres le garder vivant pour qu’il soit jugé. Finalement – et ce sera longtemps la version officielle, bien qu’elle soit probablement fausse2 –, c’est le Comité de libération nationale qui, depuis Milan, prend tout le monde de vitesse : il charge le colonel Walter Audisio (dit « Valerio », interprété par Franco Nero) de l’exécuter. C’est chose faite le matin du 28 avril 1945, à Giulino di Mezzegra, où Mussolini est fusillé avec sa maîtresse.

Lizzani, soucieux de donner une image consensuelle et héroïque de cette action, lui prête une apparence de légalité, sans taire cependant les dissensions entre partisans communistes, socialistes et démocrates-chrétiens. Surtout, il ne montre pas ce qu’il advint ensuite des dépouilles de Mussolini et de sa maîtresse : elles furent transportées à Milan, suspendues par les pieds à la balustrade d’un distributeur d’essence sur la place Loreto et accablées de tant de coups que le visage du Duce en fut rendu méconnaissable.

Le réalisateur montre Mussolini comme un homme sans vision (ce qu’il était), dépassé par les événements et hésitant (ce qu’il était aussi), hanté par son passé de quasi-« dieu vivant » qui lui revient sans cesse à la mémoire sous forme de flashbacks constitués d’archives directement insérées dans le film3. Comme le dit le cardinal de Milan, interprété par Henry Fonda4 : « Voici un homme qui croyait être un nouveau César, un meneur de peuple, un dieu. Comment se souviendra-t-on de lui ? » Et son adjoint de lui répondre : « Comme de l’homme qui faisait arriver les trains à l’heure. »

Le grotesque et le sublime

Pourquoi donc avoir réédité ce film un peu daté et conventionnel ? D’abord parce que l’histoire racontée est tout à fait rocambolesque. On suit pas à pas – avec des longueurs dont le réalisateur aurait certes pu se passer – l’incroyable périple du Duce, devenu une bête traquée, une proie chassée par une meute aux intérêts antagonistes. Ce pistage est proprement hallucinant, et il faut ici noter que le film a été tourné sur les lieux mêmes de cette « tragédie », dans un somptueux paysage de lacs et de montagnes, tantôt ensoleillé, tantôt soumis à de violents orages.

Rien n’est épargné au dictateur. Sa maîtresse mise à part, tout le monde lui ment, le lâche ; il ne trouve plus autour de lui qu’une bande de douze adolescents – voilà tout ce qui lui reste de ses fameuses « Chemises noires » ! Dans sa fuite erratique, il est constamment amené à buter sur un obstacle inattendu. Il doit, pour passer les barrages, aller jusqu’à feindre l’ivresse pour ne pas avoir à lever la tête, et ainsi montrer son visage. Plus tard, ce même visage est enveloppé de bandelettes, telle une momie, pour éviter qu’il ne soit lynché par les habitants des villages traversés. Aucun autre film n’a décrit cette odyssée – Sergio Leone en avait eu le projet en même temps, mais il s’est effacé devant Carlo Lizzani.

Les Derniers Jours de Mussolini suggère parfaitement la folie de ces journées décisives au cours desquelles on ne sait plus qui dirige quoi, les différentes autorités se disputant le pouvoir dans un climat d’anarchie la plus complète, très bien rendue par la bande-son : la radio qu’entendent les fugitifs déraisonne et parle toutes les langues, passant indifféremment et sans cesse de l’italien à l’anglais ou à l’allemand. Dans cette folie des possibles, l’idée suggérée est que le destin de Mussolini, si l’homme avait été plus clairvoyant, aurait pu être différent – il n’y a pas de déterminisme en histoire.

Le personnage du Duce est correctement décrit. Rien n’est tu des atrocités dont il a été responsable, grâce au rappel des discours sans pitié prononcés contre les partisans – il y a même quelques images d’archives évoquant les persécutions antisémites, principalement perpétrées à partir de 1938. Ce fut un tyran, et un mégalomane. On l’entend dire dans le film qu’il faudrait qu’un bon millier de Chemises noires se sacrifient pour qu’il puisse encore susciter la peur, c’est-à-dire redevenir un homme avec lequel il faudrait composer dans les négociations futures.

Seul bémol : en humanisant quelque peu le tyran, le film fait du bourreau une victime, susceptible d’attirer la sympathie du spectateur – le pauvre, tout le monde lui en veut ! On en viendrait presque, alors même qu’on connaît la fin de l’histoire, à espérer qu’il s’en sorte. Et il y a ce dévouement de sa maîtresse, elle qui se sacrifie pour qu’il ne meure pas seul… Émouvant ?

Graine de dictateur

On doit signaler la très belle performance de l’acteur qui incarne le Duce : Rod Steiger, oscarisé en 1968 pour son rôle de chef de police raciste aux côtés de Sidney Poitier dans le film Dans la chaleur de la nuit. Le physique de cet acteur, réputé difficile, colérique, cabotin, l’a très souvent condamné aux rôles de brute ou de méchant : « Son allure robuste, menaçante, et sa présence écrasante, indiquent physiquement tout du méchant5. »

Avant notre film, il a joué des voyous italo-américains, à l’instar d’Al Capone dans le film éponyme de Richard Wilson, en 1959, ou le personnage fictif d’Edoardo Nottola dans Main basse sur la ville de Francesco Rosi (1963), un promoteur dévoré par l’ambition politique – rôle qui lui vaut déjà d’être comparé à Mussolini : alors que son personnage passe en revue les portraits qui devront illustrer sa campagne politico-entrepreneuriale, il tend l’une des photos à celui qui semble être son conseiller en communication : « Je vous avais dit pas de flash, je ressemble à Mussolini6 ! » Il a joué d’autres personnages historiques tyranniques comme Napoléon Ier7 dans Waterloo de Sergueï Bondartchouk, en 1970, et il enfilera à nouveau les bottes de Mussolini en 1981, dans Le Lion du désert de Moustapha Akkad.

Il livre pourtant ici une prestation étonnamment retenue – autant que le modèle le permet. Acteur très doué, et qui se documentait sur ses rôles, Rod Steiger avait manifestement étudié la gestuelle particulière de Mussolini, mains sur les hanches, menton relevé. Il a aussi repris des gestes inventés pour des rôles antérieurs, comme celui de croiser les poignets devant le visage, en signe de défense, lorsqu’on vient le réveiller pour être fusillé8. Selon l’historien du cinéma Christian Viviani, la « seule trace indiscutable laissée par un acteur à l’écran9 » est celle de son geste. Il faut rendre grâce à cette interprétation nuancée de Rod Steiger d’avoir rendu crédible un film nécessairement « compliqué » parce qu’il relate l’étrange fin d’un sinistre tyran, un épisode que Carlo Lizzani a de son côté intelligemment décidé de traiter comme s’il s’était agi d’un véritable thriller.