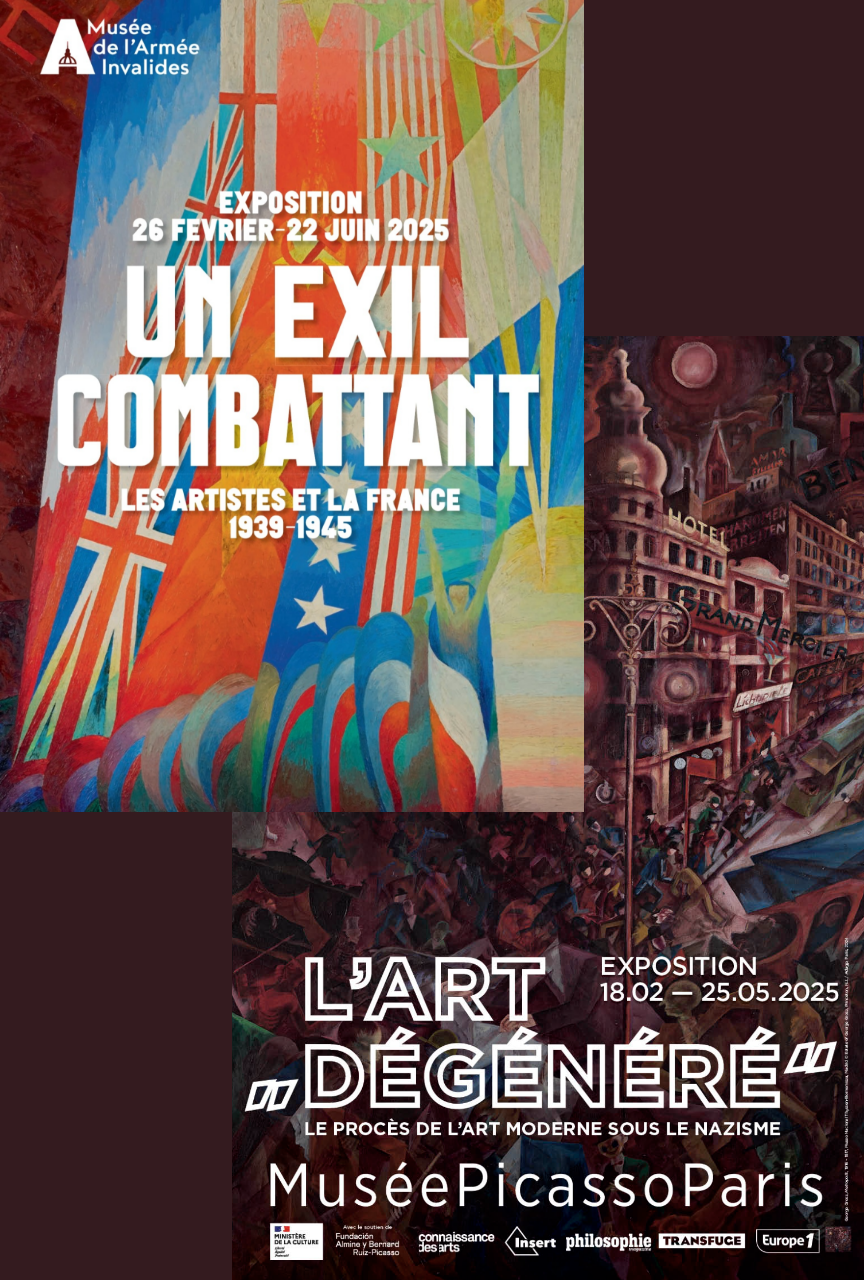

L’égalité des conditions et la démocratie, pose Tocqueville, sont interdépendantes. Quand la seconde vacille, qu’arrive-t-il à la première ? Et quand la culture d’État ou la situation historique réintroduit de profondes disparités entre les acteurs du monde des arts, qu’en est-il de leur pratique, interdite ici, censurée ou reléguée là-bas ? Deux expositions parisiennes nous ramènent simultanément à l’hétérogénéité esthétique des années 1933-1944. Au musée Picasso, Johan Popelard réexamine la notion de dégénérescence et la manière dont le nazisme l’appliqua, en la racisant, à la modernité du xxe siècle1 ; au musée de l’Armée, Sylvie Le Ray-Burimi et Vincent Giraudier s’intéressent au bras culturel de la France libre, et à l’exil volontaire ou forcé de ces peintres, écrivains, musiciens ou comédiens qui portèrent le combat gaulliste au-delà de l’Angleterre2.

Pour différer, ces deux perspectives se rejoignent souvent en raison du phénomène qui les englobe : la persécution des Juifs à travers l’Europe d’alors et ses conséquences, discriminatoires ou migratoires. Si les services de l’administration Roosevelt s’étaient ouverts à Otto Freundlich, au lieu de multiplier les difficultés, comme l’a rappelé Annette Becker3, ce Juif allemand aurait quitté la France début 1941. Lui qui eut le triste honneur de voir l’une de ses œuvres illustrer la couverture de l’exposition Entartete Kunst, en 1937, ne serait pas mort à Sobibór4. À ce symbole de la stigmatisation nazie, il n’aura pas été donné de rejoindre la diaspora de Manhattan.

Les détestations d’Hitler

Mein Kampf annonce très tôt ce qui sera le programme culturel du Reich, et sa promotion superlative d’un art sain dans un corps sain, ou plutôt d’un art régénéré, d’essence nordique, pour une Allemagne purifiée des déviances formelles et morales que la modernité des années 1910-1920 était accusée d’avoir répandues aux dépens du Peuple, et au seul profit des élites décadentes et d’un marché de l’art dominé par les Juifs. Les forces du mal, que l’appel au redressement et à une nouvelle positivité de la création plastique désigne ouvertement, se résument au mouvement Dada, ce « fumier », sous la plume d’Hitler en 1924. Mais d’autres livres, très vite, allaient associer au double complot de l’art malade et de la spéculation marchande l’ensemble des tendances inhérentes à l’avant-garde germanique, de l’expressionnisme à la Nouvelle Objectivité, en toute indifférence à ce qui les opposaient entre elles. La conformité aux canons traditionnels, ou tenus pour tels, formait l’unique critère d’évaluation, l’unique horizon du retour à l’ordre.

On en connaît les effets dès avant 1933 : qu’ils soient ou non ralliés au national-socialisme, les artistes dignes d’être exposés comme allemands prolongent ou recyclent, selon leur âge, les recettes du naturalisme ou du classicisme propres à la fin du xixe siècle, en les mêlant d’un accent mystique propre à l’eschatologie hitlérienne5. Si le musée Picasso a préféré ne pas exposer d’avatars de l’art autorisé ou de la propagande nazie6, elle offre à l’art vilipendé une sélection de premier ordre. De Corinth à Kokoschka, de Kirchner à Chagall, de Klee à Kandinsky, de Dix à Grosz ou d’Archipenko à Barlach, le meilleur des victimes de l’ostracisation officielle est là, à travers des tableaux ou des sculptures qui, très souvent, furent vues à Munich et Berlin en 1937, lors des bûchers symboliques qu’on dressa contre l’art de la République de Weimar7.

Exposer l’horreur

L’exposition itinérante sur l’Art dégénéré (Entartete Kunst), riche de plus de 700 œuvres et d’une scénographie brutale, à grand renfort de rapprochements saisissants et de citations détournées, attira à elle des millions de visiteurs, le plus souvent confortés dans leur propre rejet de l’art moderne. Claire, en effet, était la stratégie de Goebbels, le grand artisan de ce « cabinet des horreurs » : mobiliser le ressentiment ou le mépris, l’écart à tout le moins, des béotiens envers le modernisme esthétique8. Ces mises en scène de l’imposture supposée de l’art dit moderne appartiennent à son histoire depuis le début du xixe siècle. Le cas présent prit toutefois des allures de paradoxe tant certains proches d’Hitler, à commencer par Goebbels, appréciaient quelques-uns des artistes proscrits, tel l’étonnant Emil Nolde.

Expressionniste de la première heure, Nolde fut aussi un précoce partisan, bientôt encarté, du parti nazi ; rien ne lui semblait plus homogène que l’idéologie völkisch et sa peinture, vitaliste et exutoire, nourrie de Van Gogh, de Gauguin et même de l’apport, bien connu de lui, des cultures non occidentales. Or Nolde brilla sur les cimaises de la honte. La chance a voulu que soit conservée la lettre de dépit qu’il expédia à Goebbels, fervent admirateur de Munch et de Nietzsche. Se disant « le seul artiste allemand à lutter ouvertement contre l’infiltration étrangère dans l’art allemand, contre le sale business », il concluait : « Mon art est un art allemand, vigoureux et ardent. » Interdiction lui sera faite de peindre jusqu’au naufrage du IIIe Reich dont il avait été le chantre actif.

L’autre paradoxe, que l’exposition du musée Picasso souligne davantage, concerne l’une des sources essentielles du concept d’art dégénéré. C’est, en effet, le livre néodarwinien de Max Nordau, Dégénérescence (Entartung), publié en 1892-1893 et traduit de l’allemand dès 1894, qui croise systématiquement biologie, psychiatrie et esthétique en vue de criminaliser la littérature et les arts visuels censés précipiter l’avilissement de l’humanité dont ils sont eux-mêmes l’expression. Or ce contempteur de Baudelaire, du réalisme et du symbolisme venait de la communauté juive de Hongrie. Aussi hostile à l’antisémitisme que favorable au sionisme, il allait jusqu’à parler d’une vermine à écraser au sujet des artistes, non asociaux, mais antisociaux. Sans le nommer bien évidemment, l’étiologie nazie grefferait aux thèses de Nordau son racisme d’État9.

Oncle Sam

Si Freundlich, très présent au musée Picasso, ne put s’enfuir aux États-Unis, d’autres y parvinrent, tels Lipchitz et Zadkine, juifs l’un et l’autre. De nombreuses expositions se sont penchées sur la réception, voire la déception, américaine de ces transfuges accueillis au compte-goutte. Le parti du musée de l’Armée, plus original, consiste à cartographier l’action culturelle de la France libre et à documenter, en particulier, sa branche new-yorkaise, France Forever, dont les surréalistes se sont tenus éloignés. Leur désengagement, leur rejet de tout patriotisme, professé de longue date, réaffirmé alors, passe encore pour héroïque chez les thuriféraires du groupe. André Breton et son cercle, que rien ne menaçait à Paris, à peu d’exceptions près, se bornèrent à rompre momentanément et symboliquement avec la France de Vichy, où on le leur rendait bien. New York fut leur rocher de Guernesey, en attendant la fin de la tempête.

Comme il se doit, l’exposition s’attarde d’abord à Marseille, ville de transit majeure, où officia l’Emergency Rescue Committee, à la tête duquel l’intrépide Varian Fry, un journaliste de 33 ans, fit des miracles au prix d’irrégularités permanentes. Il y avait débarqué dès août 1940, alors que la cité phocéenne ressemblait au Casablanca de Michael Curtiz. Une liste l’accompagnait : une liste de 200 noms largement inspirée par Alfred Barr, le directeur du Museum of Modern Art de New York, sur laquelle figuraient Picasso et Matisse, pas encore Breton. Il apparut vite à Fry que les besoins en visas, parcimonieusement délivrés par un Département d’État soucieux de ses quotas, seraient supérieurs aux prévisions les plus pessimistes. Près de 2 000 personnes, passées ou non par la mythique villa Air Bel, firent l’objet d’un transfert au terme d’arbitrages douloureux. Le cénacle de Marseille, du reste, ne fut pas autorisé intégralement à partir. Le peintre Victor Brauner, juif roumain, ne monta pas sur les bateaux de la liberté, contrairement à Max Ernst, Wifredo Lam ou André Masson, auquel l’exposition réserve une place de choix.

Breton désarmé

Antifasciste notoire, marié à Rose Maklès, d’origine juive, cet ancien compagnon de route du surréalisme, après avoir renié Breton en 1930, s’était presque réconcilié avec lui. Mais l’Amérique où ils se rendirent successivement les séparera à nouveau. En règle générale, le long séjour de Masson outre-Atlantique est essentiellement rapporté à l’influence que sa peinture a exercée sur Jackson Pollock et Arshile Gorky. Un certain lyrisme et tout un vocabulaire mythologique leur sont communs, sans parler du principe d’une matière picturale aussi jetée que posée.

Il est pourtant un autre domaine d’intervention où s’illustra Masson, au risque de subir les foudres du pape des surréalistes. Le contexte avait changé à la suite de Pearl Harbor. L’Amérique libérale, une fois rattrapée par le conflit, cessait d’être la terre promise, aux yeux de Breton au moins. Il convient de lire, à cet égard, sa correspondance de guerre10. Moins intégré à l’intelligentsia new-yorkaise qu’on ne le croit, Breton conspue sa composante marxiste autant qu’il se dresse contre toute mobilisation sérieuse en faveur de la guerre. Marcel Duchamp, qui avait fait sa ligne de conduite du déni de réalité, ne s’en écarte pas alors, à rebours de Masson. Comme l’écrit Breton à Benjamin Péret, le peintre « s’agite » en janvier 1942, et soutient « tous les efforts, même militaires, qui ont pour but d’abattre Hitler ». Ce « même militaires » laisse rêveur. Le 14 juillet suivant, à la Freedom House, où est réuni un grand nombre des membres de France Forever, et donc de partisans de la France libre, est dévoilé un immense rideau de scène peint par Masson. Afin de rendre plus transparente cette allégorie intitulée Liberté, Égalité, Fraternité, il l’avait assortie des trois couleurs nationales et d’une figure de la France au sol, coiffée d’un bonnet phrygien, et prête à se relever. Breton ne le lui pardonnera jamais.

L’autre croix

En plus d’évoquer cette affaire et ses conséquences, sensibles au-delà de la Libération, l’exposition des Invalides redonne voix, par l’archive et l’image, au propagandisme des exilés, qu’ils opèrent d’Alger comme Henry Valensi, d’Amérique du Sud comme Caillois et Bernanos, d’Afrique noire et de Londres, d’où partit un flux continu d’émissions radiophoniques, d’objets voire de bijoux patriotiques et d’imprimés. On pense aux publications, pas nécessairement toutes gaullistes, telle la Revue du monde libre, qui abrita, en avril 1943, le « Liberté » de Paul Éluard. Hollywood emploie Jean Gabin à plusieurs reprises dans le même sens. Ici et là, d’un continent à l’autre, des expositions s’organisent afin de faire briller sous toutes ses formes la « pensée française », cette arme dont de Gaulle, à Alger, le 30 octobre 1943, a dit la grandeur universelle et la portée belliqueuse dans la lutte qui continuait. À la croix de Lorraine peintres, sculpteurs et orfèvres font allégeance.

Une œuvre s’inscrit soudain au carrefour de ces médiums et de ces interférences actives : c’est le mobile France Forever d’Alexander Calder, conçu et rendu public en 1942, l’année du grand tournant. L’œuvre en symbolise la dynamique par son mouvement propre, et l’horizon par la trinité chromatique du drapeau français, et son contrepoint, l’immense croix de Lorraine, revêtue du jaune de la renaissance. Au même moment, Calder, qui a soutenu l’installation de son ami Masson auprès de l’administration du Connecticut, fabrique aussi des broches ornées du signe de reconnaissance. Propriétaire du mobile depuis peu, le musée de l’Armée poursuit une politique d’acquisition pugnace et récompensée de dons continus. Aussi riche qu’intelligemment conçu, Un exil combattant les offre à notre réflexion et à notre délectation pour la première fois. L’heure ne pouvait être plus adéquate.