L ’isolationnisme est-il une tentation permanente de la politique américaine ? La question est récurrente et c’est tout naturellement vers le débat sur l’entrée en guerre des États-Unis lors du deuxième conflit mondial que l’on se tourne pour tenter d’en identifier les fondements. Même si le contexte international a profondément changé, certains des arguments utilisés récemment au Congrès sur la question d’une intervention en Syrie rappellent en effet étrangement ceux ut

De Munich à Pearl Harbour : la fin de l’isolationnisme américain

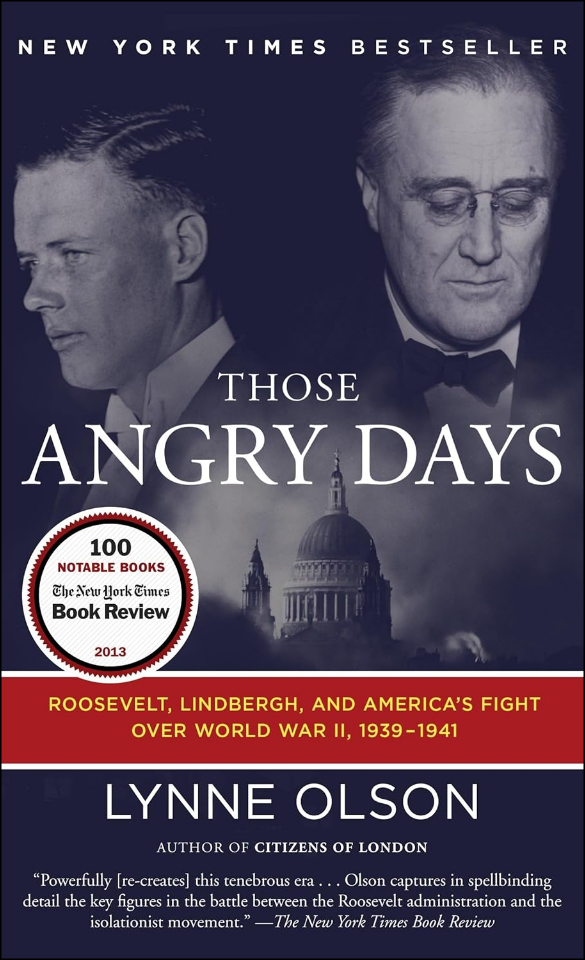

Those Angry Days : Roosevelt, Lindbergh and the American Fight over World War II, 1939-1941

Lynne Olson

Random House, 2013

576 pages

La suite est réservée aux abonnés ayant un abonnement numérique + archives...

Continuez à lire votre article en vous abonnant ou en achetant l'article.

Je suis abonné ou j'ai déjà acheté l'article